本報昨日《風神公社“變形記”》的報道引發各界關注,由此引發的單位自建保障房何去何從的探討牽動人心。

作為全省推進保障性住房制度創新的試點城市,廣州正在起草創新試點方案。

在這個國家中心城市,保障房建設的探索早已在路上。昨日,記者走訪廣州房改后首例單位自建的保障房——廣鋼金鶴苑和廣州市首個企業試驗經濟租賃房項目——萬匯樓,試圖從中探尋廣州單位自建保障房的現實路徑。

記者調查發現,一些打著廣鋼金鶴苑名號的房源在網上放租、掛售,而萬匯樓盡管出租率超過九成,但是仍然面臨盈利模式的困惑。

如今,當廣州單位自建保障房大幕拉開,關于如何監管、如何保證公平的困惑也浮出水面。

樣本:金鶴苑 屬性:單位自建經適房

監管之惑:有部分房源在網上放租

從花地大道南拐進興漁路,車行500米左右,就到了金鶴苑。這里是廣州房改后第一個由企業自建的經適房項目。

當廣州“放風”擬鼓勵單位自建公租房,重啟單位自建保障房大幕時,這個曾經的樣本卻似乎被遺忘了,單位自建公租房會否重回“福利分房”的疑慮并未波及此處。

看上去,這里與廣州其他樓盤并無區別,假山、球場、兒童滑梯等一應俱全,在架空設計的一樓,有老人悠閑地打著麻將、下著棋。唯一不同的是,這個被農田和空地包圍的小區周邊找不到一家二手房中介。

2007年初,金鶴苑曾深陷輿論風暴眼。2050元/平方米的均價,與當時廣州十區新建商品房8134元/平方米的價格同時出現在市場上,每平方米單價相差6000多元。巨大的購房利差,其后迅速成為一大導火索,將廣鋼等7家試水開建保障房的單位置于輿論的風口浪尖,并引發社會對單位自建房政策的普遍質疑。

4年過去了,記者走訪這里時卻發現,最初的某些質疑似乎正在成為現實。

當記者以租客身份暗訪時,一位正在散步的阿婆指向某棟房的二樓單位說:“我認識那戶業主,房子已經租出去了,兩房月租是1600元。”她說,這里有些房子還空置著,業主“在別的地方有房,不住這里”,房子出租“主要靠熟人介紹”。

在網上,金鶴苑有部分房源放租,98平方米的兩房單位月租開價2400元。在某網站的二手房頻道,甚至有金鶴苑的二手房出售,并打出“稀缺房源”等字眼吸引買家。當記者致電該中介時,中介稱,這套90平方米的三房單位已經以75萬元的總價售出,成交價達8333元/平方米。該中介表示,該房交易與其他商品房一樣。

按照廣州對經適房上市的規定,自簽訂購房合同之日起5年內不得上市交易。

職工陳先生卻不想賣這里的房。他說,在廠里每個月拿著2000多元的工資,如果不是單位建的這批經適房,現在都不知道怎么解決住房問題。“像我們這樣的普通職工,就算把房子賣掉能賺點差價,但是上哪里再去買房?”

當廣州單位自建房大幕初啟時,這樣一個疑問被再次提起:在現有征信體系不健全的情況下,用人單位被委以建公租房的重任,對于大批以單位自建公租房名義建起來的房子,企業的監管能做到什么程度?首個企業自建經適房項目的遭遇,給人們敲響了警鐘。

廣鋼相關負責人昨日表示,從拿到房產證計算,目前金鶴苑的房子未滿5年,確實不能在二手市場交易,也辦不了房產證,“目前不清楚按照什么方式交易”,一旦發現違規情況會嚴肅處理。

廣州市住房保障辦相關負責人告訴記者,《廣州市經濟適用住房制度實施辦法(試行)》在2007年底頒布實施,此前建設分配的經適房并不適用該辦法,仍然按照此前的規定管理,而此前的規定并不完善。“未來的單位自建保障房肯定不會出現這樣的狀況。”

廣州市社會科學院高級研究員彭澎指出,單位自建的公租房需要多重監管,不能對企業的監管抱過高期望,政府主管部門也要參與其中。

樣本:萬匯樓 屬性:首個企業試驗公租房項目

盈利之惑:超九成已出租 回本需57.6年

在金沙洲廣佛交界處的四季花城旁邊,矗立著一座外圓內方宛如客家圍屋的建筑。這個看起來標新立異的客家圍屋式“土樓”,是全國首個企業試驗經濟租賃房項目——萬匯樓。

早在2006年11月萬匯樓動工時,這個項目就被定義為城市中低收入人群居住模式探索的樣本。

在東風路工作的薛亮(化名)在這里租下了一套兩房一廳的小公寓,在此之前,他住在三元里的城中村里。他說,像他這樣剛剛大學畢業的人,面對的是一月兩三千元的收入與近百萬元房價之間的巨大落差,確實需要一定的緩沖期,他周圍很多同學甚至還在城中村“蟻居”。

每天一早,薛亮和他的鄰居腳步匆匆地離開這里,坐上公交車去到這座城市的各個角落。之后的一整個白天,這里如同寂靜的空城,直到夜幕降臨,年輕人們才又倦鳥歸巢般陸續回到這里。

萬匯樓經營中心經理雷發平告訴記者,只要無房無車、年收入不足3萬元的城市中低收入者都可申請入住萬匯樓,沒有限制租戶的戶籍。這正是廣州住房保障體系中尚未觸及的空白地帶,萬匯樓正在探尋如何解決在廣州工作的青年“蟻族”的住房問題。

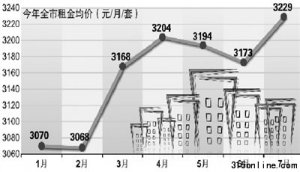

雷發平說,萬匯樓的租金最初以附近城中村租金水平為參考。不過到現在,城中村的租金已漲了不少,但萬匯樓的租金3年沒變過。“附近小區兩房一廳單位月租漲到了2000元以上,萬匯樓平均每套房月租卻只有460元。”

如何把有限的房源分配給真正需要的人?雷發平告訴記者,這里每套房平均面積只有35平方米,小區也不設停車位,只是滿足基本的居住需要。同時,多與租戶溝通,入住前和租戶面談半小時幾乎成了慣例,通過面談可以仔細了解租戶本身的工作現狀。

在萬匯樓,“暫棲萬匯樓,且待沖天時”的標語顯得尤為醒目。“這里的房源都是循環式的,住戶不可能在這里住一輩子,只是作為過渡。”雷發平說。

這也是不少住戶的想法,在萬匯樓的留言板上有住戶寫下“早日買房”的話語激勵鄰居們。

雷發平他們做得更多的事情,是為這個公租房項目“去標簽化”:率先提倡垃圾分類,不定期組織看電影、舉辦美食節等社區活動。

盡管出租率超過九成,每月都有10余戶租戶排隊輪候,但是萬匯樓仍然面臨著盈利模式的困惑。

萬科在其宣傳材料上,明確列出了萬匯樓項目的地價、建筑工程費、配套設施等各種投入,總共有4624萬元。這就意味著,即使不算地價1166萬元,余下的3458萬元,按目前年租金收入再減去每個月管理運營費5萬元左右,剩下經營結余60萬元計算,在利息和物價上漲水平持衡的情況下,需要57.6年才能收回成本。

雷發平表示,萬匯樓當初作為萬科的一個實驗性項目,一開始就沒打算賺錢。即使現在3年實驗期滿后,也不會通過增加租金來加速成本回收。

他認為,要讓更多企業建公租房,可能還需要出臺相關的鼓勵政策,在地塊出讓、稅收等方面給予更多的優惠。

■新聞縱深

公平之惑:“拼單位”或引發不公 專家建議要設底線

當萬匯樓尚糾結于盈利模式時,廣州企事業單位自建保障房正在悄然松綁。今年,廣州將有8家企事業單位利用自有土地興建13395套保障房,其中可出售的經濟適用房3160套。

在一些業內人士看來,鼓勵單位自建公租房,可以將土地資源利用起來,增加公租房數量,減少保障房供地壓力。對這些單位的職工優先配租,使單位拿地建房更有積極性,也利于“就近上班”,減少交通壓力。

有敏銳的觀察者卻發現,當“拼爹”現象被不斷質疑時,由單位自建保障房可能將開啟一輪“拼單位”的建房競賽。

由于歷史原因,目前廣州擁有自有土地的大多是國有企業和事業單位,中小企業鮮有自有土地,基本沒有能力為職工提供這樣的待遇。

有專家提醒說,推廣單位自建公租房時,要考慮到有可能因各單位財力不同引起新的社會不公。有土地的大企事業單位往往是一些福利較好的單位,再享有自建房的優待難免引發新的社會不公。

“讓企業自建公租房為主,除了形成單位之間不公平之外,還會加大管理難度。”廣州大學房地產研究所所長陳琳說,保障房應由政府主導建設,如果企業有熱情且有實力去建公租房,可以作為一種補充。

她表示,可以通過企業對公租房建設的熱情程度過濾過剩需求,真正解決需要保障房的單位職工的住房問題。

事實上,在有的城市,“單位自建的公租房”甚至異化成為單位吸引高層次人才、增強企業自身競爭力的重要“砝碼”。

暨南大學管理學院教授、廣東省省情調查與對策咨詢專家胡剛指出,單位自建公租房應該有一條底線,廣州要出臺相關細則,各自建房單位不能踩線。

在他看來,企事業單位自建保障房的底線應該是“租”,而不是“賣”,要提高公租房的流動性,建議以3年為年限對住戶資格重新評審,而住戶在簽協議時,最多只能簽3年,再依據重審結果繼續簽約或另尋住處。

胡剛說,廣州市擁有大量的省部級企事業單位,擁有自建房資格的單位很多,應該專門成立相關部門監管單位自建房。

他表示,單位建設保障房要根據各個企業的實際情況。擁有土地的國有企事業單位,由于土地成本低,不會存在資金斷層的問題,只需要在建成之后收取租金便可收回成本。而開發商建公租房會因為購買土地而增加成本,建房成本高,資金回籠慢,成本回收周期長。這種情況政府可以鼓勵成立基金會對此進行投資,在銀行貸款方面也應給予相應的優惠,例如減免利息等。

胡剛說,民營企業如果無力建公租房,政府應解決這部分企業職工的住房問題。就企業內部來說,也應提高這些夾心層的工資,以此彌補福利不足的問題。“政府應該提供更多保障性住房,讓社會其他人員能夠共享。”